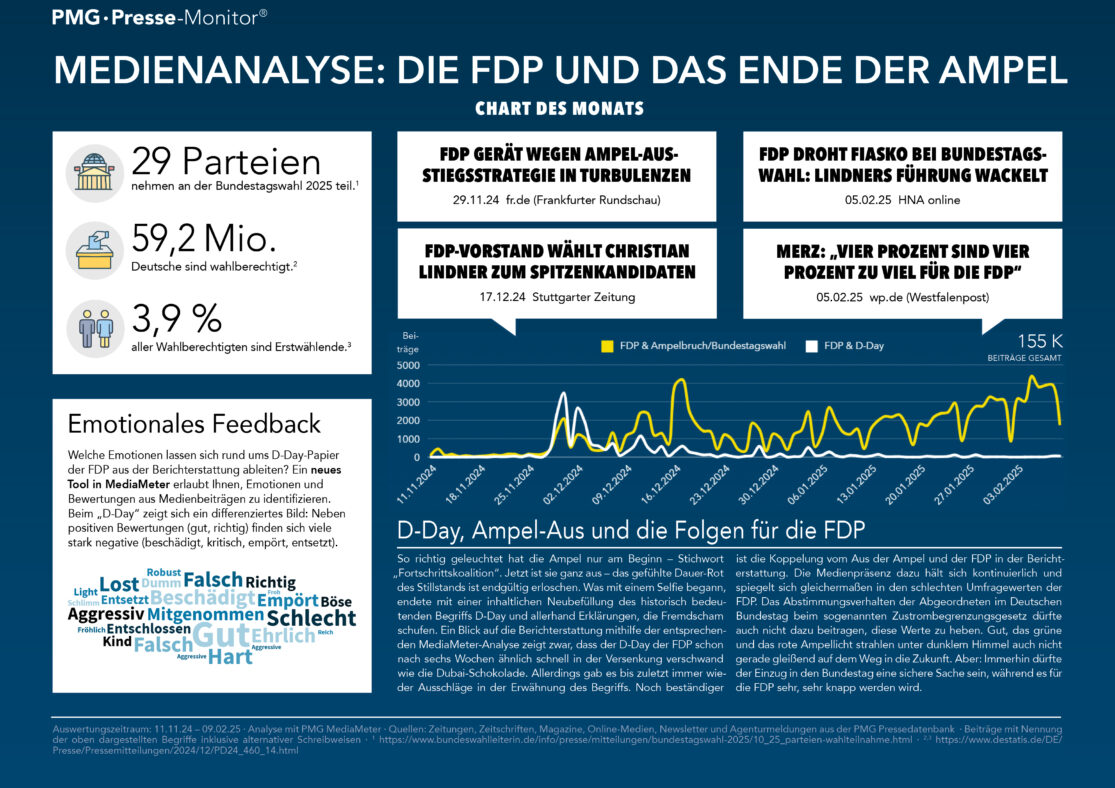

Es ist Februar 2025, die Ampel-Regierung ist am Ende und Neuwahlen stehen an. In unserer Auswertung beobachten wir die Medienresonanz des Ampelbruchs und dessen Folgen – mit besonderem Fokus auf die FDP.

Klicken Sie auf die Grafik, um sie zu vergrößern.

Digitale Medienanalyse

Nutzen Sie die digitale Medienanalyse für Ihr Kommunikationscontrolling. Erfolge Ihrer PR-Arbeit sichtbar machen und Trends früh erkennen – mit PMG MediaMeter steuern statt kontrollieren.

Jetzt MediaMeter kostenfrei testen

D-Day, Ampel-Aus und die Folgen für die FDP

So richtig geleuchtet hat die Ampel nur am Beginn – Stichwort „Fortschrittskoalition“. Jetzt ist sie ganz aus – das gefühlte Dauer-Rot des Stillstands ist endgültig erloschen. Was mit einem Selfie begann, endete mit einer inhaltlichen Neubefüllung des historisch bedeutenden Begriffs D-Day und allerhand Erklärungen, die Fremdscham schufen.

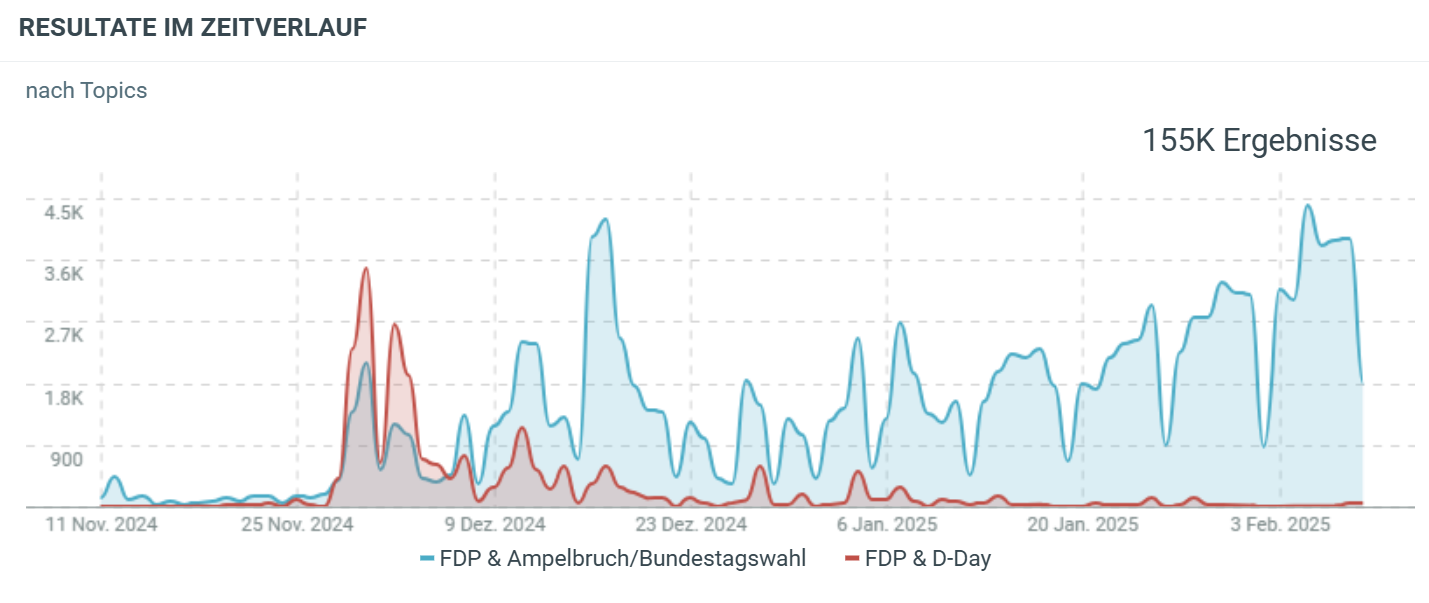

Ein Blick auf die Berichterstattung mithilfe der entsprechenden MediaMeter-Analyse zeigt zwar, dass der D-Day der FDP schon nach sechs Wochen ähnlich schnell in der Versenkung verschwand wie die Dubai-Schokolade. Allerdings gab es bis zuletzt immer wieder Ausschläge in der Erwähnung des Begriffs.

Noch beständiger ist die Koppelung vom Aus der Ampel und der FDP in der Berichterstattung. Die Medienpräsenz dazu hält sich kontinuierlich und spiegelt sich gleichermaßen in den schlechten Umfragewerten der FDP. Das Abstimmungsverhalten der Abgeordneten im Deutschen Bundestag beim sogenannten Zustrombegrenzungsgesetz dürfte auch nicht dazu beitragen, diese Werte zu heben.

Gut, das grüne und das rote Ampellicht strahlen unter dunklem Himmel auch nicht gerade gleißend auf dem Weg in die Zukunft. Aber: Immerhin dürfte der Einzug in den Bundestag eine sichere Sache sein, während es für die FDP sehr, sehr knapp werden wird.

Emotionales Feedback

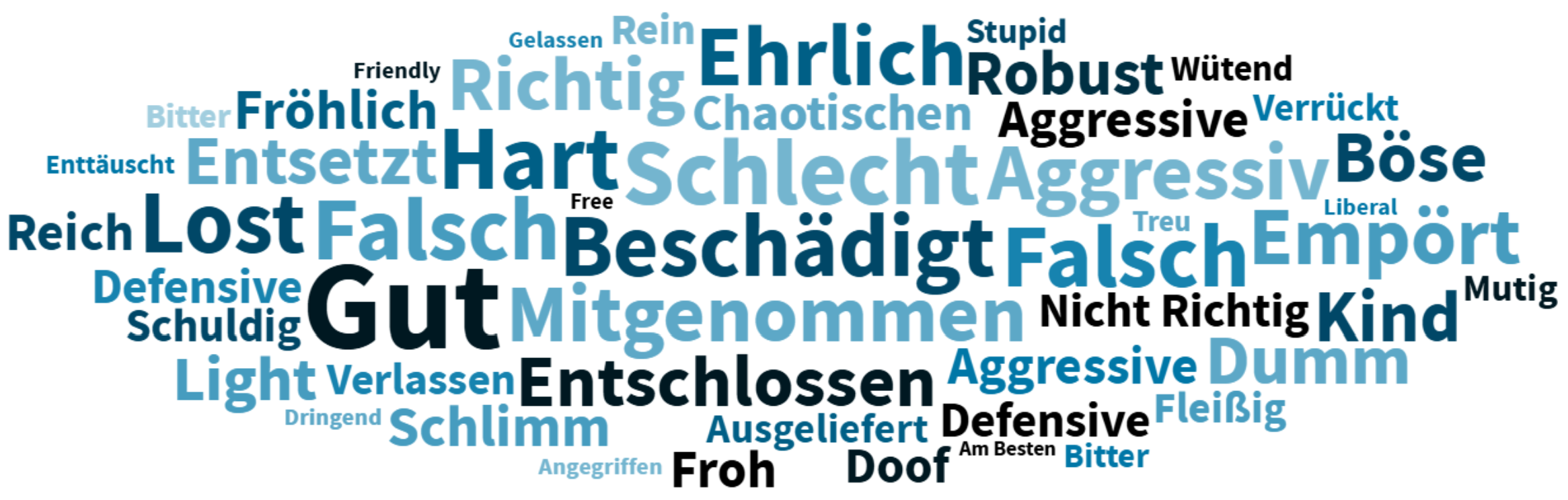

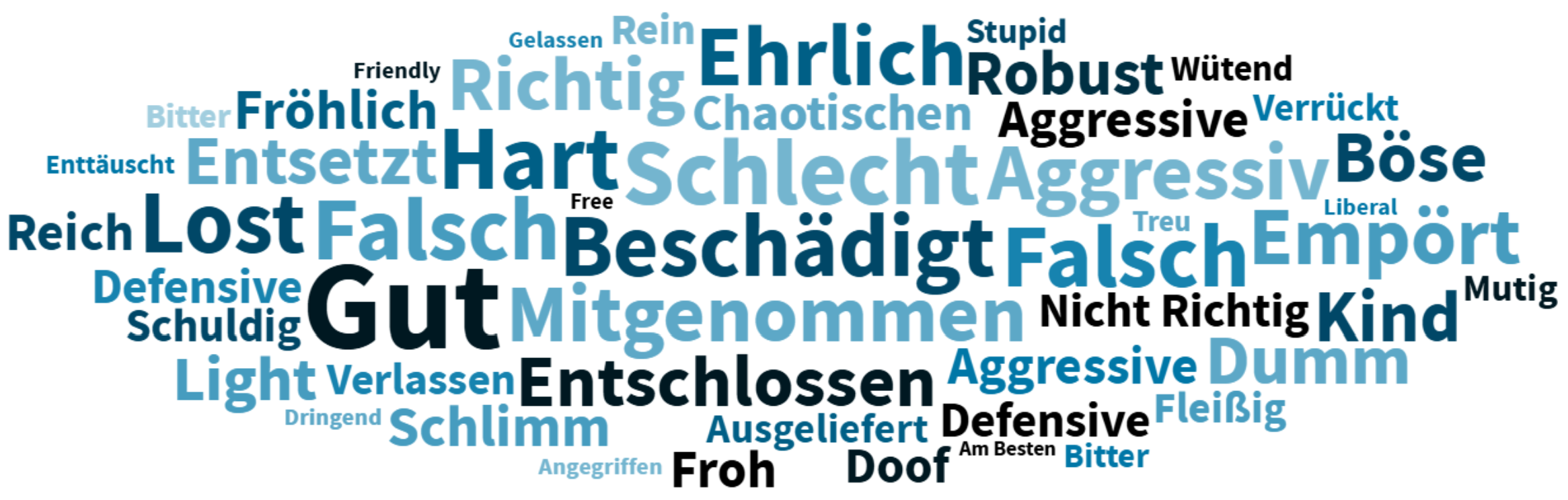

Welche Emotionen lassen sich rund ums D-Day-Papier der FDP aus der Berichterstattung ableiten? Ein neues Tool in MediaMeter erlaubt Ihnen, Emotionen und Bewertungen aus Medienbeiträgen zu identifizieren.

Beim „D-Day“ zeigt sich ein differenziertes Bild: Neben positiven Bewertungen (gut, richtig) finden sich viele stark negative (beschädigt, kritisch, empört, entsetzt).

Analysen direkt ins Postfach

Sie möchten kein Chart des Monats mehr verpassen? Hier geht’s zur Anmeldung:

Chart des Monats abonnieren

Methode

Die Auswertung wurde mit PMG MediaMeter mit Daten vom 11. November 2024 bis 09. Februar 2025 erstellt. Basis der Analyse ist das PMG Medienpanel mit über 90 Prozent der deutschen Tagespresse und darüber hinaus wichtigen internationalen Medien. Das Panel umfasst über 3.000 Titel. Gefiltert wurden alle Medienbeiträge, in denen die oben dargestellten Begriffe inklusive alternativer Schreibweisen vorkommen.

Quellen:

bundeswahlleiterin.de

destatis.de